Was sind aus Ihrer Sicht die Ursachen für den gesunkenen Frauenanteil im Bundestag nach dieser Bundestagswahl?

Prof. Dr. Rita Süssmuth: Der gesunkene Frauenanteil im Bundestag überrascht nicht, aber er muss uns alarmieren. Dieser Rückschritt ist kein Zufall, sondern das Ergebnis politischer Versäumnisse. Dort, wo keine verbindlichen innerparteilichen Regelungen existieren, bleiben Frauen bei der Aufstellung der Kandidaturen strukturell benachteiligt.

Manche Parteien haben mit Quotenregelungen gezeigt, dass Veränderung möglich ist – aber eben auch, dass Freiwilligkeit nicht ausreicht. Politische Teilhabe braucht klare Rahmenbedingungen, nicht nur guten Willen. Und genau daran mangelt es noch immer.

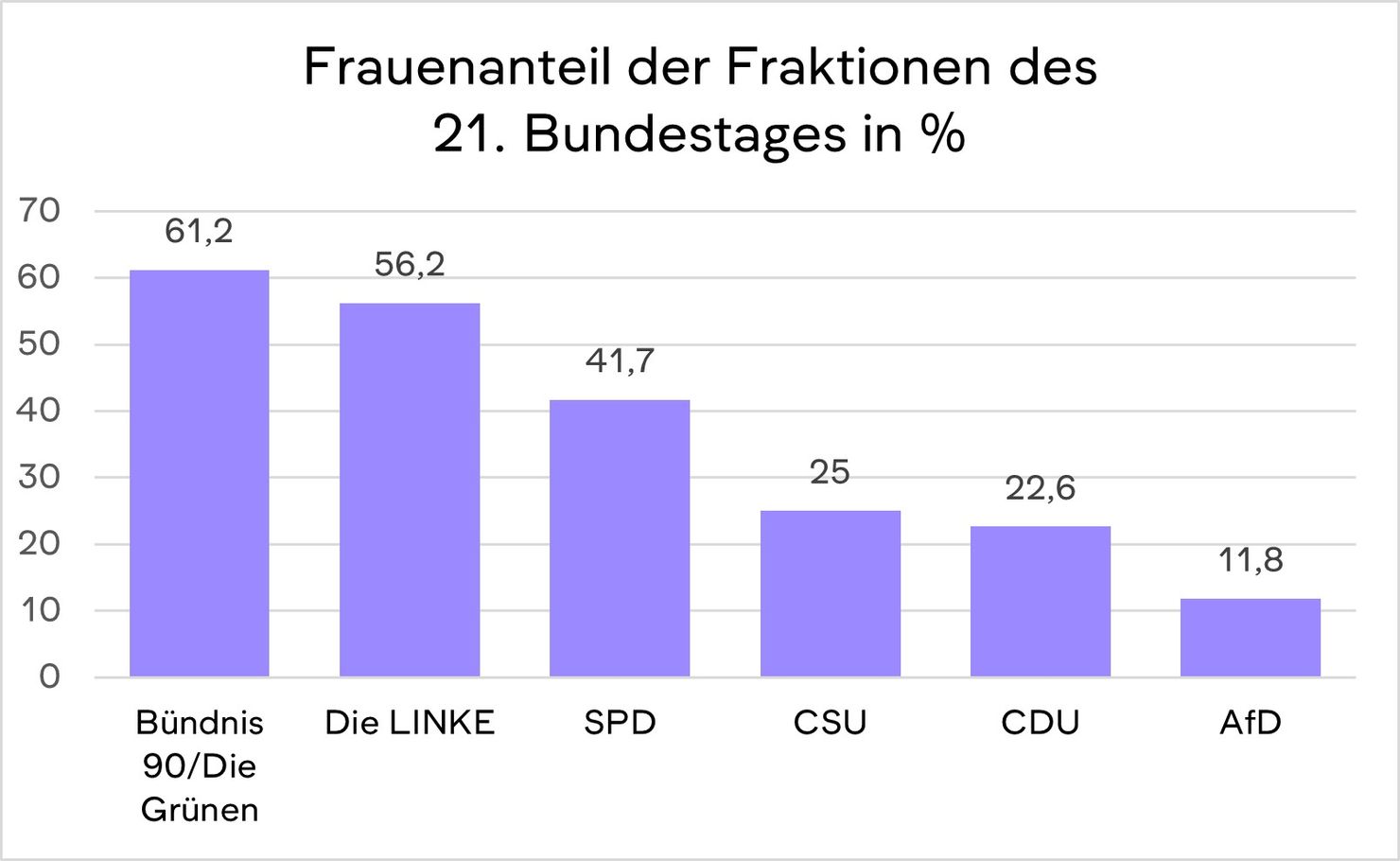

Prof. Dr. Silke Laskowski: Insgesamt wurden nur 31 Prozent Frauen nominiert. Wenn keine Frauen nominiert werden, können sie vom Volk, das auf die Nominierung keinen Einfluss hat, auch nicht gewählt werden. Das Volk, in der Demokratie der Souverän, besteht in Deutschland zu 51 Prozent aus Frauen und zu 49 Prozent aus Männern. Aber die Volksvertretung, das Parlament, besteht seit 1949 ganz überwiegend nur aus Männern – das ist nicht überzeugend. In allen Parteien finden sich heute in ausreichender Anzahl Frauen, die kandidieren wollen. Gleichwohl fehlen sie vor allem auf den Wahlvorschlägen derjenigen Parteien, die in ihrer Satzung keine Regelung für eine chancengleiche, paritätische Nominierung von Frauen und Männern – zumindest für Kandidatenlisten – verankert haben. Zudem fehlen nominierte Kandidatinnen in den Wahlkreisen bei allen Parteien. Es handelt sich um ein strukturelles Problem der Parteien – es fehlt die Chancengleichheit von Frauenkandidaturen, die verfassungsrechtlich aber gefordert ist (Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG). Der geringe Frauenanteil des 21. Deutschen Bundestages ist vor allem auf die Union und die AfD zurückzuführen. Mit FDP und/ oder BSW sähe der Bundestag vermutlich noch männlicher aus.

Warum ist es ein Problem, wenn der Frauenanteil im Bundestag sinkt?

Prof. Dr. Rita Süssmuth: Wenn Frauen im Bundestag unterrepräsentiert sind, fehlen ihre Perspektiven, Erfahrungen und Prioritäten in der Gesetzgebung. Das hat konkrete Folgen: Themen wie Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt, Gewaltschutz oder familienfreundliche Strukturen werden nicht mit der notwendigen Dringlichkeit behandelt.

Die Geschichte zeigt: Ohne Frauen in der Politik bewegt sich wenig. Seit Jahrzehnten existieren Probleme wie die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern oder unzureichend finanzierte Frauenhäuser – und sie bleiben ungelöst. Warum? Weil die Parlamente, die diese Gesetze gestalten, mehrheitlich männlich sind. Wer an den Tischen sitzt, entscheidet, welche Themen Priorität haben. Ohne Parität gibt es keine gleichberechtigte Politik und Gesetzgebung.

Wenn wir auf dieses Potenzial verzichten, verlieren wir nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch politische Weitsicht. In Zeiten großer Herausforderungen können wir es uns schlicht nicht leisten, die Hälfte der Gesellschaft strukturell auszuschließen.

Prof. Dr. Silke Laskowski: Bei 50 Prozent Frauen im Parlament können wir von echter gleichberechtigter demokratischer Partizipation sprechen. Sonst bleiben Lebensrealität, Perspektiven und Themen von Frauen auf der Strecke. Die Entgeltdiskriminierung zum Beispiel besteht schon seit 1949, der Gender Pay Gap liegt bei 16 Prozent. Das ist ein klarer Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2 GG, nach dem alle Frauen einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche/ gleichwertige Arbeit haben. Der Gesetzgeber ist nach Art. 3 Abs. 2 GG verpflichtet, diesen verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen. Aber der Gesetzgeber – bis 1987 (gut) 90 Prozent Männer, seit 1990 80 Prozent und seit 1998 rund 70 Prozent – bewegt sich nicht, um einen verfassungskonformen Zustand zu schaffen. Beim Thema Gewaltschutz ebenso: Bundesweit fehlen Frauenhausplätze, die Frauen und Kindern Schutz vor gewalttätigen Männern bieten könnten. Dabei ist der Staat nach Art. 2 Abs. 2 GG zum Schutz ihres Lebens und ihrer körperlichen Unversehrtheit verpflichtet. Diese Themen interessieren nicht. Die Liste der Beispiele ließe sich endlos fortsetzen.

Was müsste sich aus Ihrer Sicht in Deutschland ändern, damit Frauen und Männer gleichberechtigt im Bundestag vertreten sind?

Prof. Dr. Rita Süssmuth: Parität, das heißt die Hälfte der Sitze für Frauen im Deutschen Bundestag, ist keine Frage der Höflichkeit, sondern der demokratischen Notwendigkeit. Wer Gleichberechtigung will, muss sie auch gesetzlich verankern. Selbstverpflichtungen reichen nicht – wir brauchen ein Paritätsgesetz.

Zugleich stehen die Parteien in der Verantwortung. Sie gestalten die politischen Zugangswege.

Ich unterstütze deshalb ausdrücklich die Wahlprüfbeschwerde des Vereins „Parité in den Parlamenten“. Wir brauchen klare Regeln – nicht für Privilegien, sondern für Gerechtigkeit. Nur so erreichen wir eine demokratische Kultur, die den Anspruch der Gleichberechtigung nicht nur formuliert, sondern auch lebt. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger können sich dem Einspruch anschließen. Die Vollmacht zur Beteiligung steht online unter www.paritätjetzt.de zur Verfügung.

Prof. Dr. Silke Laskowski: Wir benötigen wirksame gesetzliche Paritätsregelungen auf Bundes- und Landesebene, sonst ändert sich nichts. Es geht um Regelungen, die für eine ausgeglichene Anzahl von Parlamentarierinnen und Parlamentariern sorgen. Nicht gemeint sind freiwillige Selbstverpflichtungen der Parteien, sie sind wirkungslos – Freiwilligkeit herrscht seit 1949, deshalb fehlen heute die Frauen. Vorschläge für paritätische Regelungen gibt es genug, zum Beispiel die „paritätsabhängige Sitzzuteilung“ nach der Wahl – ein neuer Regelungsvorschlag von Elke Ferner, Vorsitzende von UN Women, und mir für die Wahlrechtsreformkommission des Deutschen Bundestages vom 30. Januar 2023 (Komm-Drs. 20(31)061). Nach der Wahl werden die „gewonnenen“ Sitze paritätisch und abwechselnd Frauen und Männern zugeordnet und so für ein gerechtes Verhältnis gesorgt. Dadurch wird nicht nur die gebotene Chancengleichheit von Frauenkandidaturen gesichert, sondern auch die gleichberechtigte demokratische Partizipation des gesamten Volkes (Art. 38 Abs. 1, Art. 20, Art. 3 Abs. 2 GG).