Bach, Stefan/Fischer, Björn/Peter Haan/Wrohlich, Katharina (2020): Reform des Ehegattensplittings: Realsplitting mit niedrigem Übertragungsbetrag ist ein guter Kompromiss. In: DIW Wochenbericht 87 (41), S. 785–794.

Böhnisch, Lothar/Winter, Reinhard (1997): Männliche Sozialisation. Bewältigungsprobleme männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf, Weinheim und München: Juventa-Verlag

Bundesagentur für Arbeit (2022): Blickpunkt Arbeitsmarkt. Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich (Abruf: 17.02.2023).

Bundesagentur für Arbeit (2023a): Arbeitsmarkt kompakt. Pädagogisches Personal in der Kinderbetreuung und -erziehung (Abruf: 11.12.2023).

Bundesagentur für Arbeit (2023b): Beschäftigte nach Berufen (KldB 2010) (Quartalszahlen) (Abruf: 11.05.2023).

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2021a): Väterreport. Update 2023, (Abruf: 26.03.2024).

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2021b): Eltern sein in Deutschland. Ansprüche, Anforderungen und Angebote bei wachsender Vielfalt. Empfehlungen für eine wirksame Politik für Familien (9. Familienbericht) (Abruf: 21.04.2023).

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2023): Väterreport 2023. Entwicklungen und Daten zur Vielfalt der Väter in Deutschland (Abruf: 26.03.2024).

Bundesregierung (2017): Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. BT-Drucksache 18/12840, Berlin (Abruf: 20.03.2023).

Charité – Universitätsmedizin Berlin (2023): Krankenschwester: Sagt man das überhaupt noch? (Abruf: 21.04.2023).

Cremers, Michael/Höyng, Stephan/Krabel, Jens/Rohrmann, Tim (Hg.) (2012): Männer in Kitas, Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Destatis – Statistisches Bundesamt (2023a): Erwerbstätigenquoten 1991 bis 2022 (Abruf: 21.04.2023).

Destatis – Statistisches Bundesamt (2023b): Verdienste nach Branchen und Berufen (Abruf: 15.05.2023).

Destatis – Statistisches Bundesamt (2024): Statistischer Bericht – Erhebung zur Zeitverwendung privater Haushalte – 2022 (korrigierte Fassung vom 28.03.2024), (Abruf: 08.04.2024).

Franken, Robert (2020): Keynote on #GenerationEquality (Abruf: 21.04.2023).

Gärtner, Debora/Lange, Katrin/Stahlmann, Anne (2020): Was der Gender Care Gap über Geld, Gerechtigkeit und die Gesellschaft aussagt. Einflussfaktoren auf den Gender Care Gap und Instrumente für seine Reduzierung, BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Abruf: 11.12.2023).

Gärtner, Marc/Scambor, Elli (2020): Caring Masculinities. Über Männlichkeiten und Sorgearbeit. In: AUS POLITIK UND ZEITGESCHICHTE, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament 70 (45), S. 22–27.

Gärtner, Marc/Scambor, Elli/Warat, Marta (2021): Men in Care. Transnational Analysis of Studies in Organizations (Abruf: 21.04.2023).

Gesterkamp, Thomas (2007): Die Krise der Kerle. Männlicher Lebensstil und der Wandel der Arbeitsgesellschaft, Münster: LIT Verlag.

Holter, Øystein Gullvåg/Riesenfeld, Vera/Scambor, Elli (2005): We don’t have anything like that here! Organisations, Men and Gender Equality. In: Puchert, Ralf/Gärtner, Marc/Höyng, Stephan (Hg.): Work Changes Gender. Men and Equality in the Transition of Labour Forms, Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 73–104.

Holter, Øystein Gullvåg/Svare, Helge/Egeland, Cathrine (2009): Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective, NIKK – The Nordic Gender Institute (Abruf: 12.12.2023).

Hochschild, Arlie Russell/Machung, Anne (1989): The Second Shift. New York: Viking.

IfD – Institut für Demoskopie Allensbach (2019): Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Familienpolitik (Abruf: 05.05.2023).

Humer, Živa/Frehli, Mojca/Hammer, Danel/Nordfjell, Ole (2022): Wie können Männer* bei der Vereinbarkeit von bezahlter und unbezahlter Arbeit unterstützt werden? Leitfaden für Arbeitgeber*innen (Abruf: 01.06.2023).

Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula (1986): Der Mann. Eine repräsentative Untersuchung über die Lebenssituation und das Frauenbild 20- bis 50jähriger Männer, Weinheim: Beltz Verlag.

Metzinger, Adalbert (2019): Die Erzieherin – bis heute fast ein reiner Frauenberuf (Abruf: 05.06.2023).

O’Lynn, Chad E./Tranbarger, Russell E. (Hg.) (2007): Men in Nursing. History, Challenges, and Opportunities, New York: Springer.

Pfahl, Svenja/Reuyß, Stefan (2022): Reformvorschläge für die Ausgestaltung des Elterngeldes. Unter Mitarbeit von Maike Wittmann, FES – Friedrich-Ebert-Stiftung (Abruf: 01.06.2023).

Rabe-Kleberg, Ursula (1993): Verantwortlichkeit und Macht. Ein Beitrag zum Verhältnis von Geschlecht und Beruf angesichts der Krise traditioneller Frauenberufe, Bielefeld: Kleine.

Samtleben, Claire (2019): Auch an erwerbsfreien Tagen erledigen Frauen einen Großteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung. In: DIW Wochenbericht 86 (10), S. 139–144.

Scambor, Elli/Gärtner, Marc (Hg.) (2019): Boys in Care. Jungen* stärken bei der Wahl eines sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Berufs. Handbuch für pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen für geschlechterreflektierende Berufsorientierung (Abruf: 21.04.2023).

Scambor, Elli/Christian Scambor (2005): Work Changes … and Gender? Zur Veränderung des Selbstbildes bei Männern, die Betreuungsaufgaben übernehmen. In: Switchboard, Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit 170, S. 16–19.

Schäfgen, Katrin (1998): Die Verdopplung der Ungleichheit. Sozialstruktur und Geschlechterverhältnisse in der Bundesrepublik und in der DDR. Dissertation, HU Berlin – Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät III (Abruf: 01.06.2023).

Schäper, Clara/Schrenker, Annekatrin/Wrohlich, Katharina (2023): Gender Pay Gap und Gender Care Gap steigen bis zur Mitte des Lebens stark an. In: DIW Wochenbericht 90 (9), S. 99–105.

Scholz, Sylka/Heilmann, Andreas (Hg.) (2019): Caring Masculinities? Männlichkeiten in der Transformation kapitalistischer Wachstumsgesellschaften, München: Oekom-Verlag.

Statista (2023): Geschlechterverteilung unter sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege und insgesamt in Deutschland im Jahr 2021 (Abruf: 21.04.2023).

Suhr, Frauke (2023): Elternzeit immer noch ungleich verteilt (Abruf: 05.05.2023).

Tamm, Marcus (2019): Fathers’ parental leave-taking, childcare involvement and labor market participation. In: Labour Economics 59, S. 184–197.

Trübner, Miriam (2020): Arbeitsteilung in Paarhaushalten. Eine Dyadische Untersuchung Partnerschaftlicher Aufgabenverteilung. Unter Mitarbeit von Jörg Blasius, Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Väter gGmbH (Hg.) (2012): Trendstudie „Moderne Väter“. Wie die neue Vätergeneration Familie, Gesellschaft und Wirtschaft verändert (Abruf: 02.06.2023).

Williams, Christine L. (1992): The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the “Female” Professions. In: Social Problems 39 (3), S. 253–267.

Wippermann, Carsten (2023): Männerperspektiven. Einstellungen von Männern zu Gleichstellung und Gleichstellungspolitik, DELTA-Institut für Sozial- und Ökologieforschung GmbH (Abruf: 11.12.2023).

WSI – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (o.J.): Lohn- und Gehaltscheck (Abruf: 06.06.2023).

WSI – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (2023): Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten 1991–2021 (Abruf: 17.05.2023).

Bildnachweise

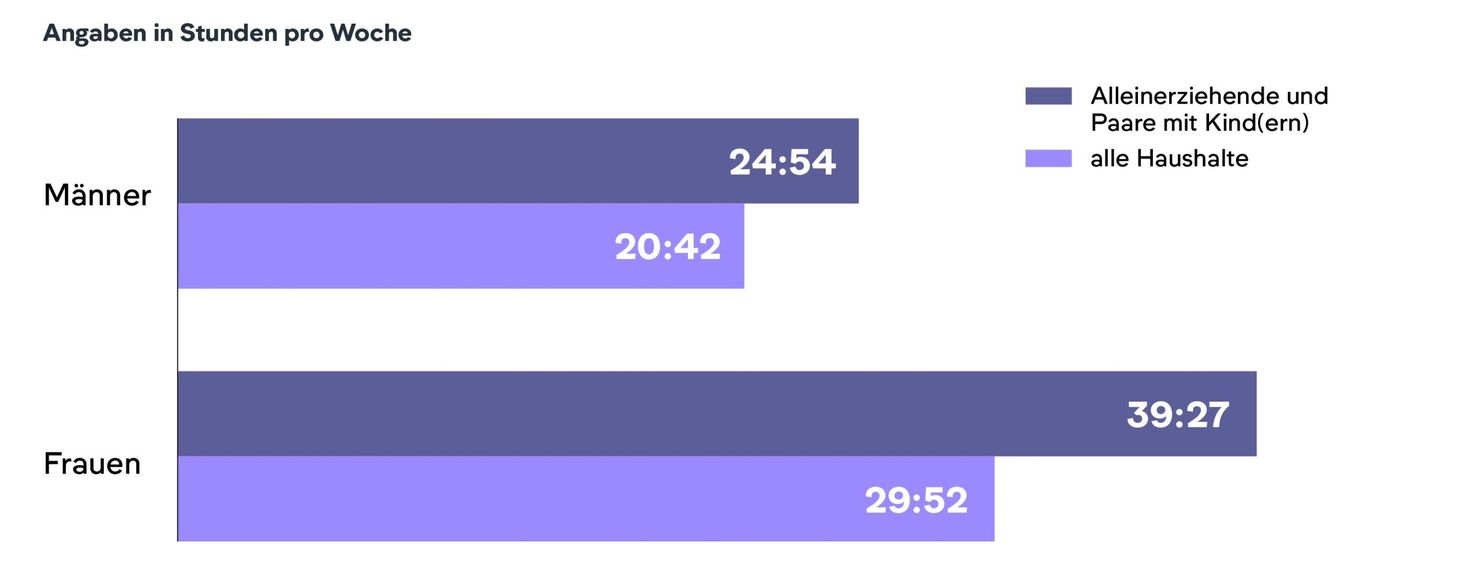

Abbildung 1: Unbezahlte Care-Arbeit; Quelle: Destatis (2024); Datengrundlage ist die Zeitverwendungserhebung 2022; eigene Darstellung

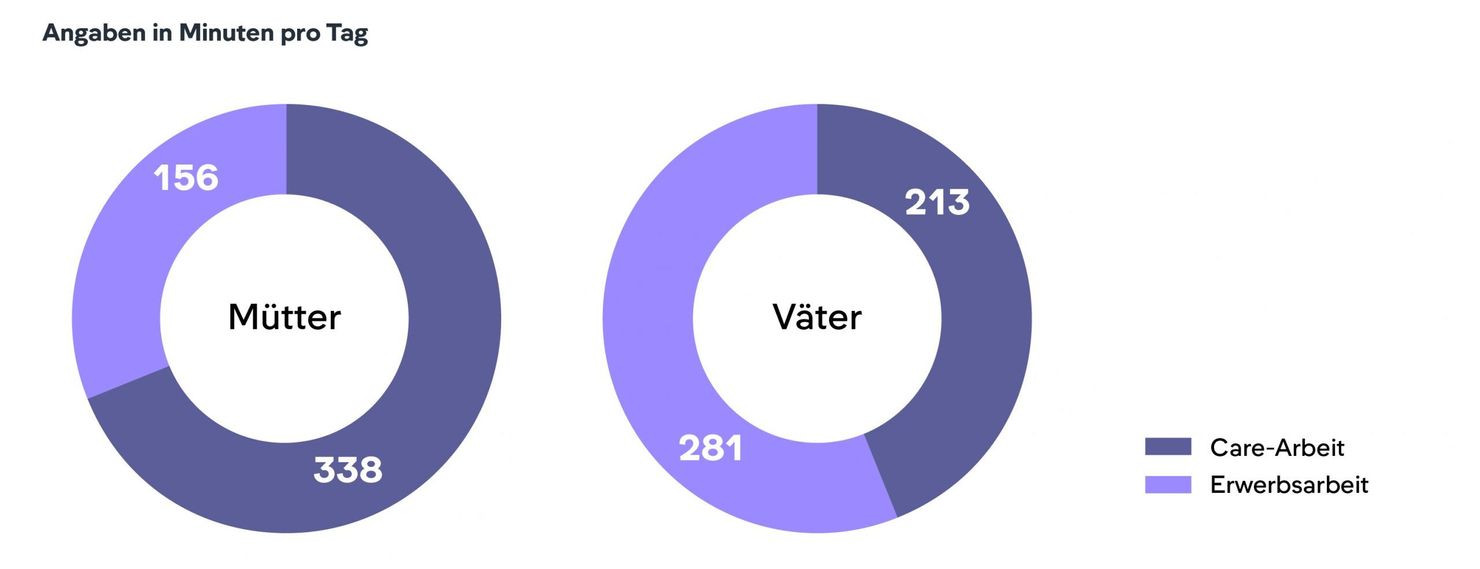

Abbildung 2: Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit in Haushalten mit Kindern; Quelle: Destatis 2024; Datengrundlage ist die Zeitverwendungserhebung (2022); eigene Darstellung

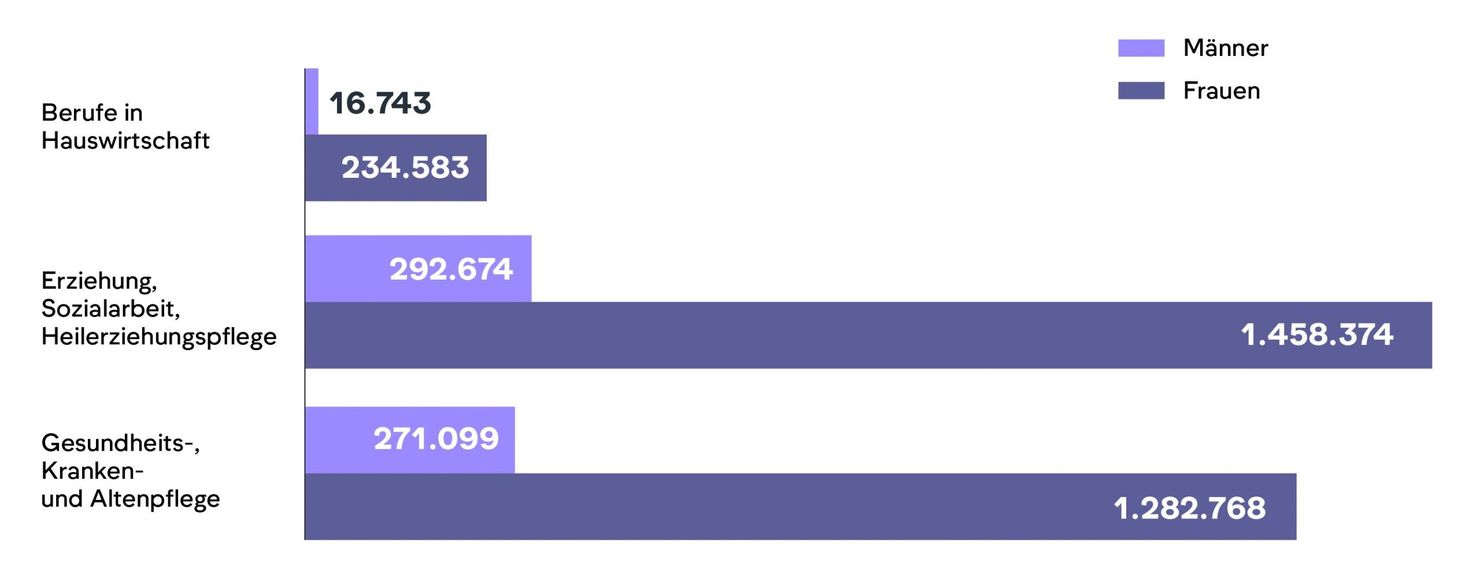

Abbildung 3: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in ausgewählten Care-Berufen nach Geschlecht; Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2023b); Stichtag 30.09.2022; eigene Darstellung

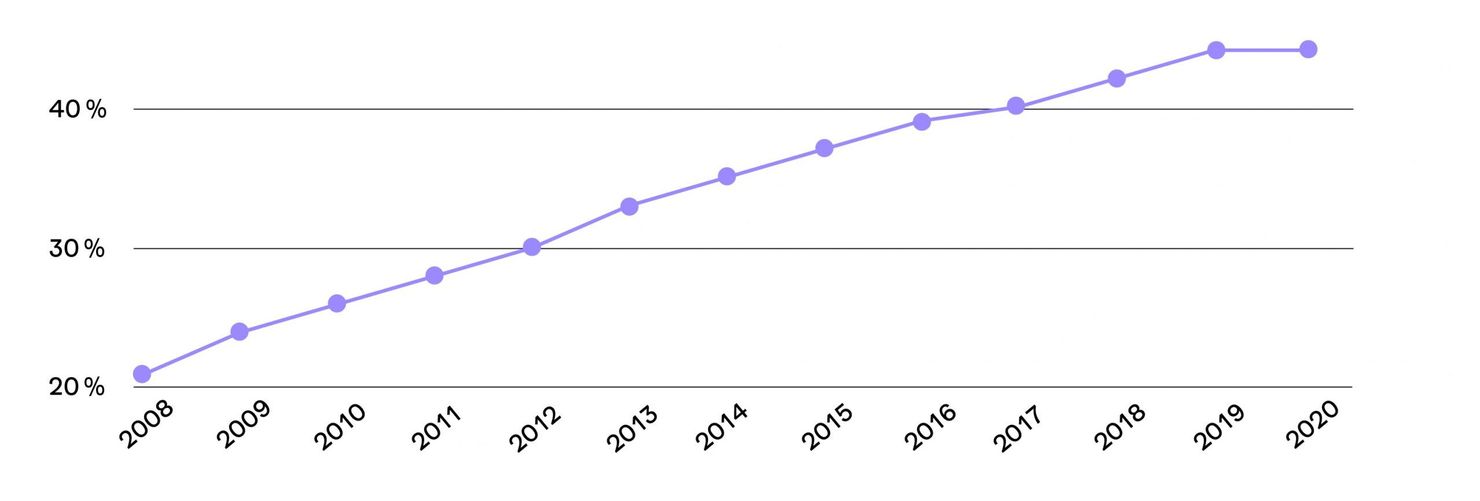

Abbildung 4: Entwicklung der Väterbeteiligung am Elterngeld; Quelle: Väterreport 2023 (BMFSFJ 2023: 33)