Lange Zeit war die medizinische Forschung vor allem auf männliche Körper ausgerichtet. Die Erkrankungen, die männliche Körper betreffen, wurden intensiver beforscht und die Symptome, von denen Patienten berichteten, als Standard gesehen. Dies führte zur mangelnden Berücksichtigung von Erkrankungen, die primär oder ausschließlich Frauen betreffen, und zu verspäteten und teils falschen Diagnosen bei Menschen, die nicht dem männlichen Standard entsprechen. Seit den 1990er Jahren befasst sich die geschlechtersensible Medizin mit dem Einfluss von Geschlecht auf Gesundheit und Krankheit und versucht somit geschlechtsbezogene Diskriminierung im Gesundheitssystem zu verringern. Die Fragen, die hierbei gestellt werden, berücksichtigen sowohl den Einfluss des biologischen Geschlechts (im Englischen: Sex) als auch des soziokulturellen Geschlechts (im Englischen: Gender). Beispielsweise kann untersucht werden, inwiefern das Geschlecht Risikofaktoren beeinflusst oder die Entscheidung, ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Wie ernst werden verschiedene Patient*innen genommen, wenn sie über Schmerzen berichten? Inwiefern spielen Genetik und Hormone in der Entstehung von Erkrankungen eine Rolle und beeinflussen sie möglicherweise die Wirksamkeit von Arzneimitteln? Wie kann geschlechtersensible und auf Patient*innen zentrierte medizinische Behandlung aussehen?

Geschlechtersensible Medizin

Auf einen Blick

von Sabine Oertelt-Prigione

Geschlecht ist komplex – was beforscht die geschlechtersensible Medizin?

Geschlecht ist ein mehrdimensionales Konzept (Oertelt-Prigione 2023). Zur präzisen Definition wird in der Forschung und geschlechtersensiblen Praxis häufig die englische Terminologie übernommen, nämlich Sex und Gender. Unter Sex verstehen sich hierbei biologische Charakteristika, unter Gender soziokulturelle Prozesse. Konkret bedeutet dies, dass unterschiedliche Aspekte der Geschlechtlichkeit mit Sex und Gender definiert werden. Intergeschlechtlichkeit (d. h. Menschen, die seit Geburt weiblich und männlich konnotierte körperliche Geschlechtsmerkmale aufweisen) wird somit dem biologischen Geschlecht (Sex) zugeordnet, während Transgeschlechtlichkeit (d. h. Personen, deren Identität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt) der Genderidentität, und somit Gender zugeordnet wird.

Sex – (Optionen: männlich, weiblich oder intersexuell)

Zur Definition von Geschlecht werden in der biomedizinischen Forschung drei Grundlagen gebraucht: Anatomie, Gene und Hormonspiegel (Joel 2012). Den meisten Menschen wird bei Geburt ein Geschlecht aufgrund der Anatomie ihrer Geschlechtsorgane zugewiesen. Meist wird eine eindeutige Zuordnung (männlich/weiblich) vorgenommen, in manchen Fällen nicht und dies stellt eines der Merkmale potenzieller Intergeschlechtlichkeit dar. Die zweite Möglichkeit Geschlecht festzulegen, ist die Messung der Anzahl und Verteilung der Sexualchromosomen, des X- und Y-Chromosoms. Die Zellen der meisten Menschen weisen eine XX- oder XY-Verteilung auf. Es gibt aber ebenfalls die Option eines einzelnen X-Chromosoms oder mehrerer X- und Y-Chromosomen, und dies sind ebenfalls Merkmale von Intergeschlechtlichkeit. Obwohl die Datenlage sehr begrenzt ist, deuten verschiedene Studien darauf hin, dass durchschnittlich ein Prozent der Allgemeinbevölkerung Merkmale von Intergeschlechtlichkeit aufweist (Poge, Dennert et al. 2020). Die dritte Option, um Geschlecht zu definieren, ist die Messung von Hormonspiegeln. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass Hormonspiegel sich im Laufe des Tages, des Monats und des Lebens verändern. Ebenfalls beeinflusst die Einnahme von nicht körpereigenen Hormonen, wie etwa die Antibabypille, Hormonrezeptorblocker bei Krebstherapie oder eine geschlechtsangleichende Hormontherapie die gemessenen Spiegel (Mauvais-Jarvis/Bairey Merz et al. 2020).

Gender – (Optionen: Frau, Mann, nicht-binäre Person, agender Person, trans* Person etc.)

In Ergänzung zu Sex werden mit Gender die soziokulturellen Aspekte von Geschlecht abgebildet. Geschlecht ist nicht allein durch biologische Merkmale definiert, sondern durch Wahrnehmungen, Verhaltensweisen und gesellschaftliche Erwartungen – sogenannte Gender-Dimensionen (Tannenbaum/ Ellis et al. 2019). In jeglicher Zeit und an jeglichem Ort definieren Gesellschaften das, was als männlich und/oder weiblich verstanden wird (West/Zimmerman 1987). Diese Normen haben einen Einfluss auf Gesundheit und Krankheit bzw. auf die Interaktion von Menschen mit dem Gesundheitswesen. Besonders relevant für die Medizin sind Gender-Identität (wer ich bin), Gender-Expression (wie ich mich nach außen darstelle, z. B. durch Haarschnitt, Kleidung usw.), Gender-Rolle (wie männlich, weiblich oder androgyn ich mich verhalte, d. h. inwiefern entspreche ich gesellschaftlichen Ideen von Männlichkeit und Weiblichkeit) und Gender-Verhältnisse (wie beeinflusst meine Identität meinen Umgang mit anderen). Wichtig ist hierbei, dass alle Gender-Dimensionen sich stets durch eine Wechselwirkung zwischen Individuum und sozialem Umfeld entwickeln. Das Umfeld und die gesellschaftlichen Bedingungen beeinflussen die Entwicklung der Identität, die Anpassung an Rollen und Normen oder deren Ablehnung und die Entstehung von Machthierarchien und Aktionsmöglichkeiten im Rahmen von Gender-Verhältnissen.

Abb. 1: Geschlechterdimensionen in der Medizin

Sowohl Sex als auch Gender können Krankheitsentstehung, Diagnose und Therapie beeinflussen und dies geschieht in Wechselwirkung, d. h. Sex und Gender beeinflussen sich gegenseitig. Ebenso beeinflussen sie die ärztliche Kommunikation mit Patient*innen, potenzielle Diskriminierungserfahrungen und die Lebensqualität (Heise/Greene et al. 2019).

Definitionen – geschlechtersensible Medizin, Gendermedizin, Frauengesundheit oder doch etwas anderes?

Geschlechtersensible Medizin ist der umfassendste Begriff, der sowohl Sex als auch Gender beinhaltet und darauf hinweist, dass die Versorgung diese Aspekte berücksichtigen sollte. Im Allgemeingebrauch hat sich Gendermedizin etabliert. Allerdings kann dieser Begriff als einschränkend oder irreführend gesehen werden, da sich die Medizin vor allem mit der Sex– Komponente von Geschlecht befasst und Gender noch relativ wenig berücksichtigt wird. Ebenfalls wird der Begriff manchmal fälschlicherweise mit alleiniger gesundheitlicher Versorgung von trans* Personen gleichgesetzt. Geschlechtsspezifische Medizin bedeutet Medizin für ein bestimmtes Geschlecht, z. B. gynäkologische Versorgung. Frauengesundheit und Männergesundheit sind ebenfalls auf spezifische Bedarfe von Frauen und Männern ausgerichtet.

Intersektionalität – nicht alle Personen eines Geschlechtes sind gleich

Aktuell wird auch häufig auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Intersektionalität hingewiesen (Hankivsky/Reid et al. 2010). Dies bedeutet die Anerkennung der Tatsache, dass nicht alle Frauen (und andere Geschlechter) eine homogene Gruppe darstellen, sondern dass sich ihre Gesundheitserfahrungen aufgrund von Alter, sexueller Orientierung, Migrationserfahrung, Behinderung, sozialer Lage und vieler anderen Faktoren stark unterscheiden können (Kapilashrami/Hankivsky 2018).

Die Entstehung der geschlechtersensiblen Medizin – von der Frauengesundheitsbewegung zum Gender-Data-Gap

Lange Zeit wurde die medizinische Forschung vor allem auf männliche Durchschnittskörper ausgerichtet. Dies führte zu signifikanten Wissenslücken (Cleghorn 2021; Becher/Oertelt-Prigione 2022). Als Reaktion hierauf entwickelte sich in den 1960er Jahren im Zuge der zweiten Welle des Feminismus die Frauengesundheitsbewegung, welche sich vor allem mit reproduktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten befasste. In Deutschland, wie im Rest der Welt, entwickelte sich erstmals ein Bewusstsein bezüglich der geschlechtsspezifischen Wissenslücken in der Medizin und ihrer praktischen Konsequenzen. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich aus der Frauengesundheitsbewegung erst die geschlechterspezifische und dann die geschlechtersensible Medizin. Diese Entwicklungen nahmen ihren Anfang vor allem in Nordamerika, wurden aber zeitnah in Europa aufgegriffen. Im Unterschied zur Frauengesundheitsbewegung, die sich anfänglich ausschließlich mit den Gesundheitsbedarfen von Frauen befasste, ist das Ziel der geschlechtersensiblen Medizin die Berücksichtigung aller Geschlechter, um die bestmögliche medizinische Versorgung aller Menschen zu ermöglichen (Legato 2003). Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wird Geschlechteraspekten somit eine wichtige Rolle in der Verbesserung der Versorgung zugeschrieben; die geschlechtersensible Medizin wird als Schritt Richtung individualisierte Medizin wahrgenommen (Sapir-Pichhadze/Oertelt-Prigione 2023). In dieser Entwicklung zur modernen, immer stärker datengetriebenen Medizin, ist die ungleiche Verteilung von Wissen jedoch immer noch ein relevanter Punkt. Der sogenannte Gender-Data-Gap weist auf den Mangel geschlechtsspezifischer Daten hin, die für eine individualisierte Therapie nötig wären. Um z. B. die wiederkehrende Frage nach der potenziellen Notwendigkeit einer Anpassung von Arzneimitteltherapien nach Geschlecht vorzunehmen, wären genaue geschlechtsdifferenzierte Daten aus klinischen Studien notwendig, die aber häufig nicht ausreichend und nicht präzise genug vorhanden sind.

Der Mangel an Wissen und Daten stellt eine Lücke mit relevanten Konsequenzen dar. Mangelndes Wissen zu Geschlechterunterschieden in der Entstehung, dem Verlauf und den Konsequenzen von Erkrankungen führt zu letztendlich schlechterer Gesundheit und Lebensqualität. Schlechtere Gesundheit kann aufgrund verschiedener Gründe entstehen.

Konsequenzen mangelnder Berücksichtigung von Geschlecht – vom Gender-Data-Gap zu verzögerten Diagnosen

Patient*innen und Ärzt*innen können aufgrund mangelnder Kenntnisse zu geschlechterspezifischer Symptomatik eine Erkrankung potenziell gar nicht erst vermuten. Dies war Anfang der 1990er Jahre öfter der Fall bei Herzinfarkten bei Frauen. Herzinfarkte können sich durch verschiedene Symptome äußern. Starker, drückender Brustschmerz mit Ausdehnung in den linken Arm ist hierbei das häufigste, allerdings sind auch Übelkeit, Rückenschmerzen, Atemnot und Schwindel mögliche Anzeichen. Besonders bei jungen Frauen ist der beschriebene Brustschmerz weniger häufig (Canto/Rogers et al. 2012), dies war allerdings damals nicht bekannt (Mosca/Linfante et al. 2005; Mosca/Mochari et al. 2006). Frauen, die einen Herzinfarkt ohne diese Schmerzen erlitten, vermuteten somit selbst nicht, dass sie krank sein könnten (und gingen nicht in die Rettungsstelle), und ihre behandelnden Ärzt*innen schlossen einen Infarkt aufgrund mangelnder „typischer“ Symptome auch häufig erst einmal aus. Im Endeffekt führte dies zu verspäteter Diagnose, eingeschränkten Behandlungsoptionen aufgrund der Verzögerung und zu einschneidenden Langzeitfolgen – besonders bei jungen Frauen (Vaccarino/Krumholz et al. 1995).

Eine ähnliche Situation kann bei Männern mit Autoimmunkrankheiten beschrieben werden. Da diese Erkrankungen Männer viel seltener als Frauen betreffen, sie sozusagen als „weiblich“ gesehen werden, und sich die Symptome zum Teil unterscheiden können, erhalten Männer mit Autoimmunerkrankungen häufig erst verspätet eine Diagnose (Oertelt-Prigione 2012). Neben selteneren Erkrankungen, wie Autoimmunkrankheiten, kann dies ebenfalls auf Volkskrankheiten zutreffen wie z. B. Osteoporose. Frauen erkranken häufiger an Osteoporose als Männer, allerdings sind 30–40 Prozent der Männer über 70 Jahren ebenfalls von Osteoporose betroffen (Watts/Adler et al. 2012). Einem systematischen Screening (wie es postmenopausalen Frauen angeboten wird) werden sie allerdings nur unterzogen, wenn sie besondere Risikofaktoren aufweisen.

Arzneimitteltherapie – Studien sollten die zukünftigen Nutzer*innen abbilden

Ein relevanter Punkt, um den Gender-Data-Gap zu verringern und praxisrelevante Informationen zu generieren, ist die Abbildung der Diversität der Allgemeinbevölkerung in der Forschung (Editorial Nat Commun 2024). In der Arzneimittelforschung kann davon ausgegangen werden, dass eine diverse Gruppe von Menschen das entwickelte Arzneimittel gebrauchen wird. Dementsprechend sollte diese Diversität bereits in der Entwicklung und Testungsphase berücksichtigt werden. Leider war dies in der Vergangenheit häufig nicht der Fall. Zwischen 1957 und 1961 wurde das Schlafmittel Contergan häufig verschrieben, besonders an schwangere Frauen, weil man von der vermeintlichen Sicherheit des Präparats ausging. Bald stellte sich jedoch heraus, dass Contergan fruchtschädigend wirkt und die Entwicklung von Gliedmaßen maßgeblich beeinträchtigt. Tausende Babys waren von den fruchtschädigenden Wirkungen weltweit betroffen (Matthews/McCoy 2003). Nach dieser Erfahrung beschlossen Zulassungsbehörden und medizinische Gremien, dass Frauen im gebärfähigen Alter nicht an klinischen Studien teilnehmen sollten, da sie potenziell schwanger werden könnten und neue Arzneimittel eine potenziell fruchtschädigende Wirkung entfalten könnten (Merkatz 1998). Arzneimittel, die in den 1980er bis Anfang der 1990er Jahre zugelassen wurden, waren somit nicht an Frauen getestet, wurden aber zur Verabreichung in der Allgemeinbevölkerung freigegeben. Dies wiederum führte zu einer signifikanten Zunahme von Berichten zu unerwarteten und unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen, die besonders Frauen betrafen (Obias-Manno/Scott et al. 2007). Seit Mitte der 1990er Jahre wurde daraufhin beschlossen, Frauen doch wieder in klinische Studien einzuschließen, meist mit der Bedingung des Gebrauches einer doppelten Verhütungsmethode. Aktuell wird bei klinischen Studien zumindest auf einen adäquaten Einschluss von Frauen und Männern geachtet (Steinberg/Turner et al. 2021) – obwohl dies oft noch zu einem geringeren Einschluss von Frauen führt – viele der genannten intersektionalen Faktoren wie Alter, Ethnizität, Behinderung usw. werden jedoch nicht systematisch adäquat abgebildet.

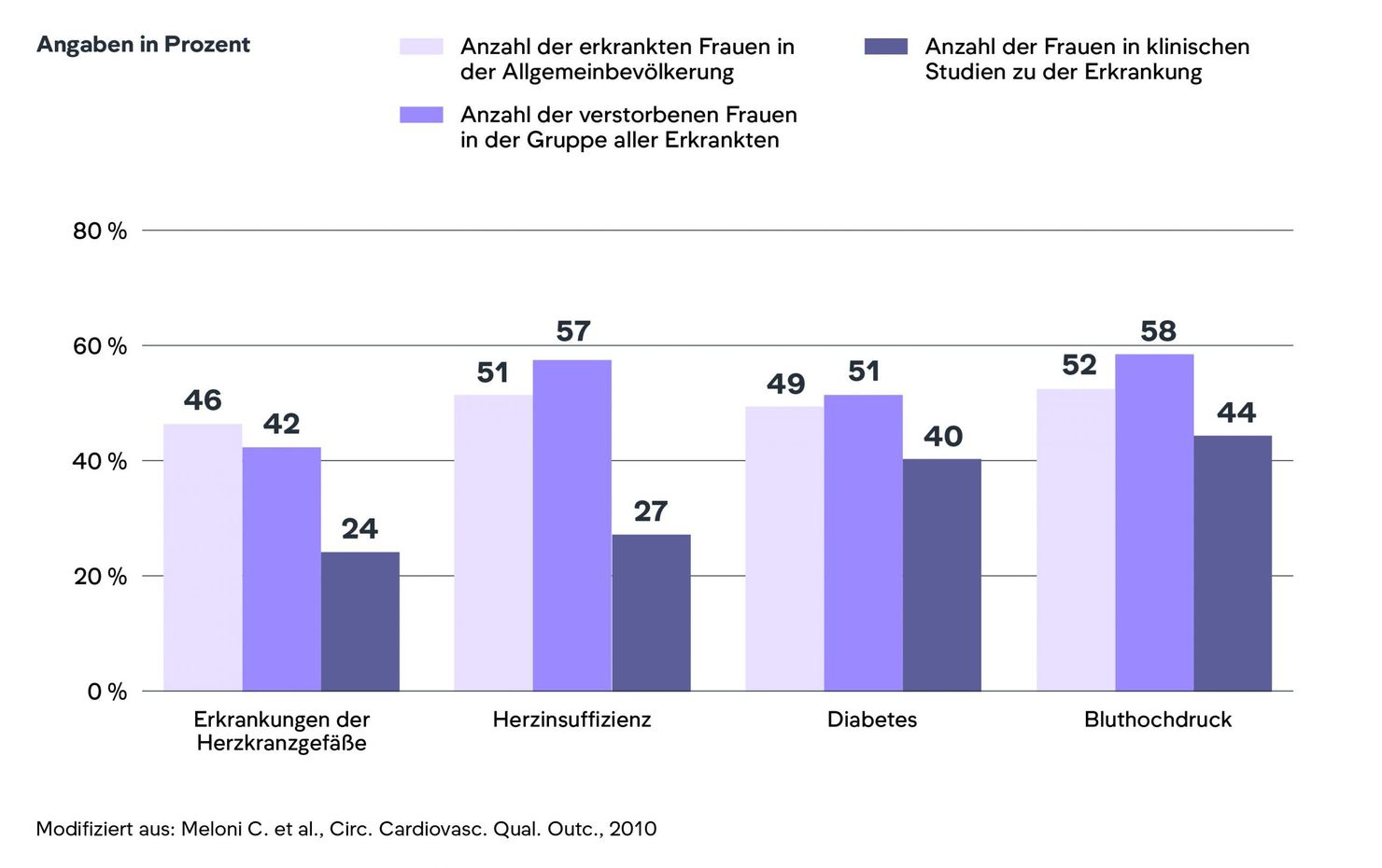

Abb. 2: Sterblichkeit und Einschluss in klinische Studien

Intersektionale Aspekte – nicht alle Schwangeren haben die gleichen Bedürfnisse

Oft spielen in der geschlechtersensiblen Versorgung auch intersektionale Aspekte eine Rolle. Dies ist besonders in der Schwangerenversorgung sichtbar. Trotz der Tatsache, dass die meisten Gebärenden cis Frauen sind, wurden markante Unterschiede in der Wahrnehmung des Geburtsprozesses und der erfahrenen Risiken während der Geburt dokumentiert, was deutlich zeigt, dass diese Gruppe nicht homogen ist (Bartig/Kalkum et al. 2021). Nicht alle Schwangeren sind gleich und nicht alle haben dieselben Bedürfnisse. Im Rahmen der Schwangerschaft und Geburt kommen Faktoren wie sexuelle Orientierung, Rassifizierung, Behinderung und viele andere zum Tragen. Besonders Daten aus den Vereinigten Staaten zeigen einen dramatischen Unterschied in der mütterlichen Sterblichkeit während der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett bei Schwarzen Frauen im Vergleich zu allen anderen Gruppen auf (Tucker/Berg et al. 2007). Dies ist auf besondere Risikofaktoren zurückzuführen, aber vor allem auf systemischen Rassismus, der insgesamt die Versorgungsqualität von Schwarzen Schwangeren markant verschlechtert (van Daalen/Kaiser et al. 2022). Ebenfalls dokumentieren Berichte aus Deutschland, dass die Erfahrung von Frauen mit Migrationshintergrund, Behinderung und von lesbischen Frauen und queeren Eltern stark von Diskriminationserfahrungen geprägt sind (Bartig/Kalkum et al. 2021). Da Schwangerschaft und Geburt häufig die ersten und einschneidenden Erfahrungen mit dem Gesundheitssystems sind, sollte eine systematische Berücksichtigung unterschiedlicher Bedarfe während dieser Phase eine Priorität sein. Dazu wäre erstens die breite Sensibilisierung des Gesundheitspersonals notwendig und daraufhin eine grundsätzlich an Patient*innen orientierte Haltung, die sich an den individuellen Bedarfen der Schwangeren orientiert.

Berücksichtigung von Geschlecht in der Forschung, Lehre und Weiterbildung in Deutschland

Das Thema der geschlechtersensiblen Medizin hat besonders in den Jahren seit der Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit erfahren. Obwohl Gleichstellungsthemen und geschlechtersensible Ansätze seit Jahren entwickelt werden, hat es Jahrzehnte gedauert, um diese zumindest teilweise zu institutionalisieren (Becher/Oertelt-Prigione 2022). Deutschland hat hier im internationalen Vergleich noch einiges nachzuholen, besonders auf struktureller Ebene. Einzelne ministerielle Förderprogramme haben den Fortschritt der geschlechtersensiblen Forschung in der Medizin unterstützt, allerdings bedarf es noch signifikanter Investitionen, um den Gender-Data-Gap zu schließen. Forschungsdaten müssen qualitativ hochwertig und verlässlich sein, um in klinische Leitlinien aufgenommen werden zu können und diese geschlechtersensibel zu gestalten. Dies bedarf großer Studien, die an mehreren Standorten gleichzeitig durchgeführt werden müssen (Hariton/Locascio 2018). In der Pflichtlehre ist die geschlechtersensible Medizin aktuell lediglich an zwei Universitäten etabliert – an der Charité in Berlin (Ludwig/Oertelt-Prigione et al. 2015) und an der Universität Bielefeld. Aufgrund der bevorstehenden Reform der medizinischen Approbationsordnung und der Weiterentwicklung der nationalen Lernzielvorgaben für das Medizinstudium, kann jedoch mit einer zukünftigen flächendeckenderen Implementierung in absehbarer Zeit gerechnet werden.

Fazit – Notwendige Schritte Richtung geschlechtersensible und intersektionale Versorgung

Die geschlechtersensible Medizin, besonders mit einem intersektionalen Ansatz, stellt einen ersten markanten Schritt in Richtung personalisierte Versorgung dar (Sapir-Pichhadze/Oertelt-Prigione 2023). Die differenzierte und individualisierte Berücksichtigung der Bedarfe aller Patient*innen unabhängig von ihrem Geschlecht und von anderen intersektionalen Faktoren, ist ein grundlegender Bestandteil einer gleichberechtigten und diskriminierungsfreien Gesundheitsversorgung und somit eines der übergreifenden Ziele einer gleichstellungsorientierten Gesellschaft. Wichtig ist hierbei, dass diese Form der Personalisierung soziale Charakteristika und deren Wahrnehmung miteinbezieht und sich nicht allein auf die Messung genetischer Daten stützt. Um diesen Ansatz zu verwirklichen, ist ein grundsätzliches Umdenken notwendig, welches Patient*innen in der Versorgung zentriert und deren Lebensrealitäten miteinbezieht. Um dies zu erreichen, sind verschiedene Schritte notwendig:

- Grundsätzliche Sensibilisierung des ärztlichen Personals und der Allgemeinbevölkerung bezüglich möglicher geschlechtsspezifischer Einflüsse auf Gesundheit und Krankheit.

- Konsequente Einbindung geschlechtersensibler Inhalte in medizinische Curricula, Fort- und Weiterbildung.

- Substanzielle Finanzierung geschlechtersensibler und intersektionaler Forschung, um den Gender-Data-Gap zu schließen.

- Progressive Integration neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in klinische Leitlinien.

- Institutionalisierung geschlechtersensibler Ansätze und Etablierung von permanenten Referenzstrukturen, die fundiertes Wissen und Beratung liefern können.

Diese Schritte umzusetzen, kann zur progressiven Umsetzung der geschlechtersensiblen Medizin führen mit dem letztendlichen Ziel einer besseren Versorgung der gesamten Bevölkerung.

Stand: Dezember 2024

Professorin Sabine Oertelt-Prigione ist Ärztin, Wissenschaftlerin und Organisationsberaterin. Nach dem Studium der Humanmedizin und der Weiterbildung in Innerer Medizin in Mailand, arbeitete sie mehrere Jahre als Postdoc an der University of California in Davis. 2009 zog sie nach Berlin, wo sie am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin der Charité arbeitete und sich habilitierte. Gleichzeitig schloss sie ein Master in Public Health an der London School of Hygiene and Tropical Medicine ab und eine Fortbildung als systemische Organisationsberaterin. Seit 2017 hat sie den Lehrstuhl für Gendermedizin an der Radboud University in Nijmegen, Niederlande, inne und seit 2021 die Professur für Geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld. Sie ist Mitglied zahlreicher Gremien und Beiräte und war u. a. 2018–2020 Mitglied der Expert*innengruppe „Gendered Innovations“ der EU-Kommission; 2022–2023 Vorsitzende der EU-Expert*innengruppe „Gender and COVID-19“ und ist seit 2024 Mitglied des Medizinausschusses des Wissenschaftsrats.

Redaktion: Sarah Clasen