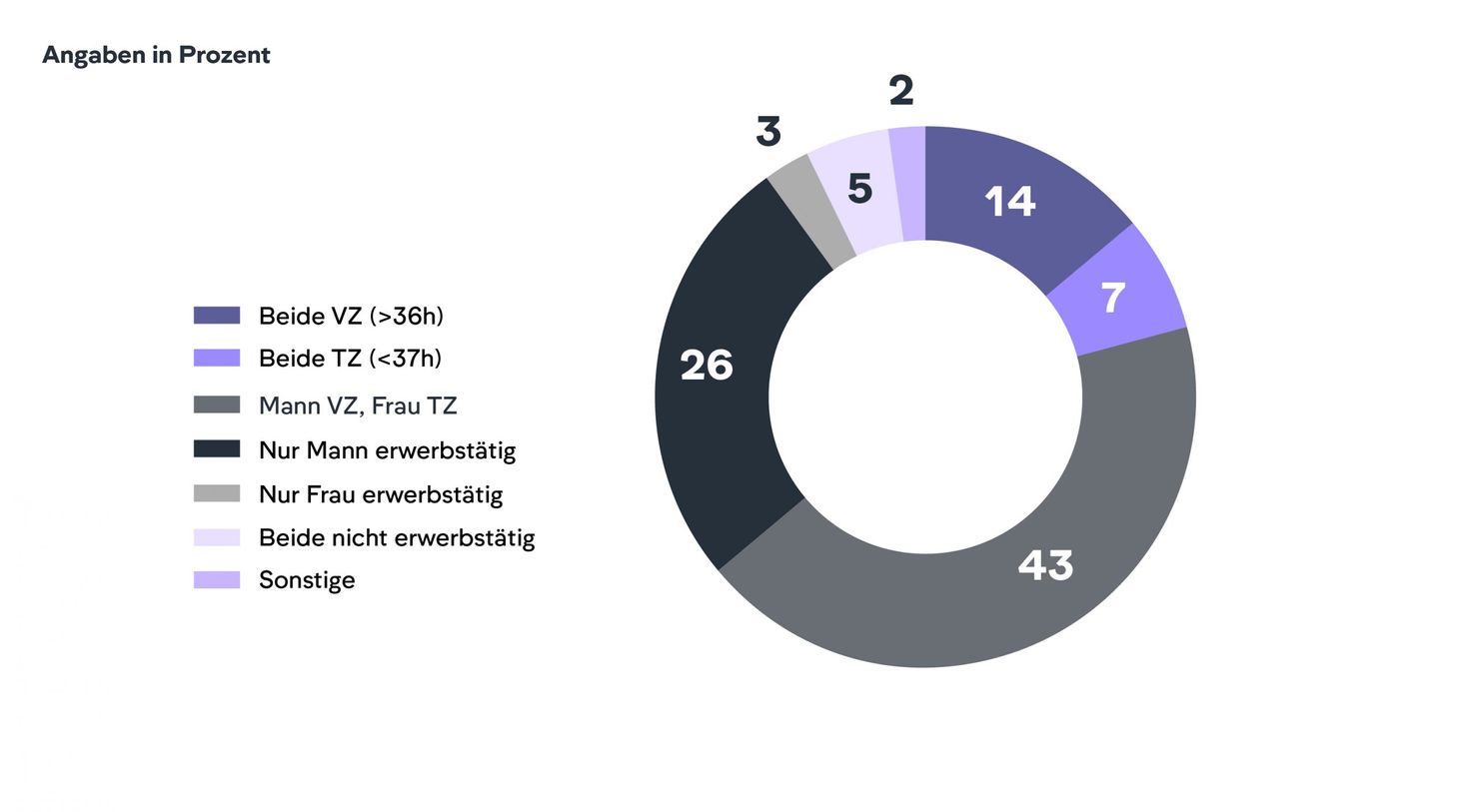

Eine eigenständige Existenzsicherung über den Lebensverlauf ist die Voraussetzung für das Ziel der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen und Männern. Das bedeutet, dass die Existenzsicherung eigenständig, d. h. unabhängig von Angehörigen sowie staatlichen Leistungen, und langfristig, d. h. über den Lebensverlauf und auch bei sich wandelnden Lebensumständen, gewährleistet sein muss. Dieses Gleichstellungsziel der Europäischen Union (EU) ist auch in der Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung enthalten. Es bedeutet für Deutschland einen Umbruch in der Beschäftigungs- und Sozialpolitik, denn bis heute ist das (west-)deutsche Sozial- und Beschäftigungssystem trotz Modernisierungen vom sogenannten Ernährermodell bzw. Zuverdienstmodell geprägt: Der Ehemann „ernährt“ die Familie durch Erwerbsarbeit in Vollzeit, die Ehefrau leistet die (unbezahlte) Kinderbetreuung, Pflege- und Hausarbeit und ist in Teilzeit erwerbstätig. Das ist heute in Deutschland unter Elternpaaren die am weitesten verbreitete Form der familiären Arbeitsteilung. Sie führt – neben einem hohen Niedriglohnanteil – dazu, dass Frauen in Deutschland selten eine eigenständige Existenzsicherung über den Lebensverlauf und damit wirtschaftliche Unabhängigkeit gelingt.

Um die Möglichkeiten einer existenzsichernden Beschäftigung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit insbesondere für Frauen zu verbessern, gibt es eine Reihe von Handlungsempfehlungen. Zum einen ist es entscheidend, die Rahmenbedingungen für eine – partnerschaftliche – Vereinbarung von Beruf und Familie zu verbessern. Dazu zählt es, bezahlbare Betreuungs- und Pflegeangebote auszubauen und ihre Qualität zu verbessern, die betrieblichen Rahmenbedingungen zu verbessern sowie steuerliche und sozialpolitische Fehlanreize abzubauen. Zum anderen ist der Stundenlohn ein wesentlicher Faktor, damit ein Monatsverdienst für eine eigenständige Existenzsicherung ausreicht. Handlungsansätze sind hier, den Niedriglohnsektor abzubauen sowie Gesundheits- und Sozialberufe aufzuwerten.